新たな地域医療構想とは? ~病院経営者が押さえておくべき動向と今後の対応ポイント(2025年8月27日時点)~

高齢化のスピードはこれまでになく速く進み、医療や介護に求められるニーズも年々多様化・複雑化しています。こうした社会の変化を踏まえ、国では新たな地域医療構想(2027年4月開始)策定に向けた検討が開始されています。

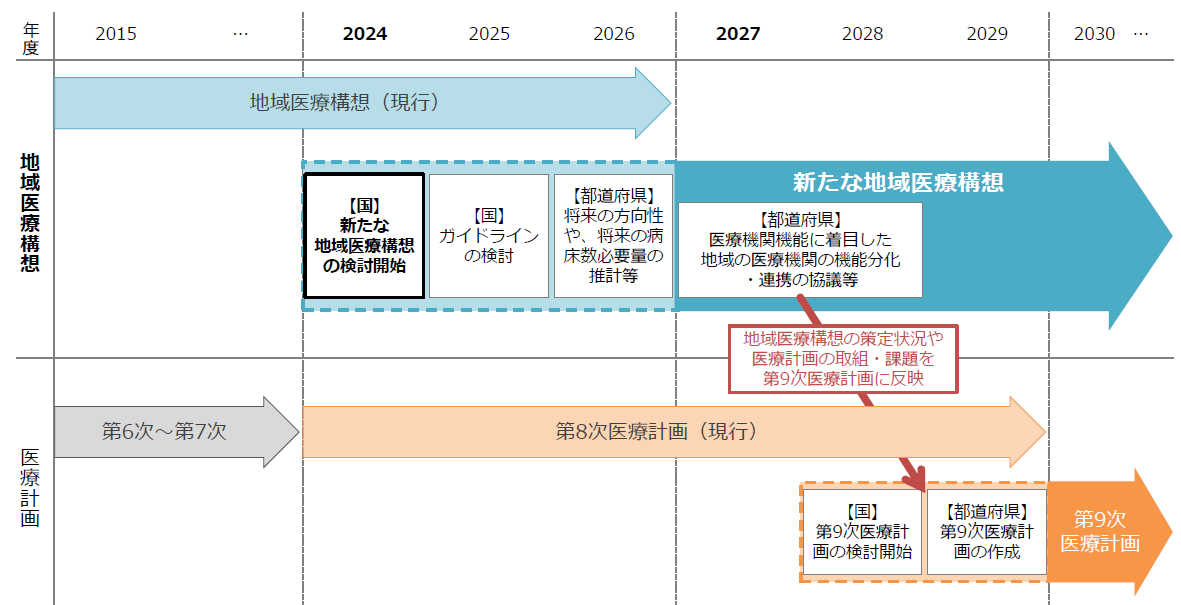

7月24日には「地域医療構想および医療計画等に関する検討会」の初会合が開かれ、ガイドラインの見直しや医師偏在への対応、医師確保の方針などについて議論がスタートしています。今後は月1~2回のペースで議論が進み、2025年度末には意見が取りまとめられ、具体的なガイドラインとして示される予定です。そのガイドラインを基に、2026年度以降は各都道府県で新たな地域医療構想を策定するスケジュールとなっています。

これらの動きは自院の経営戦略を考える上で大きな意味を持つため、病院経営者としては議論の方向性をしっかり捉えておく必要があります。

-

1.現行の地域医療構想の課題

-

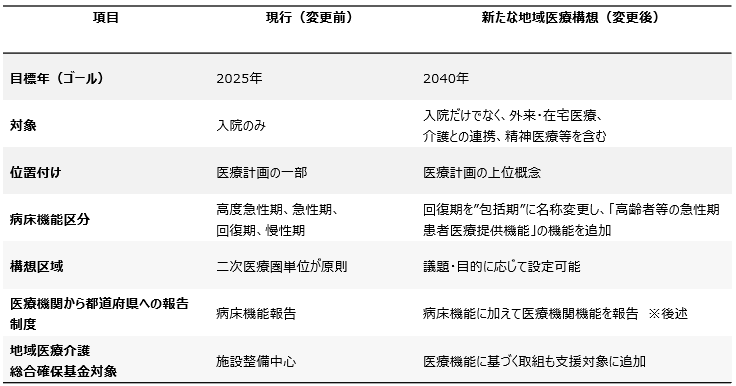

これまでの地域医療構想は、2025年問題を見据えて主に「入院医療」に焦点を当てて議論されるなど、外来や在宅医療との連携が十分に組み込まれていない点が課題とされています。また、病床機能報告には外来や在宅に関する情報が少なく、地域全体の実態を正確に把握することが難しいのが現状です。さらに、入院以外の医療機関全体としての視点がないため、地域ごとに機能が重複していたり情報が不足していたりすることで、効率的な役割分担や調整が進みにくいという問題もあります。加えて、精神医療については地域医療構想の枠組みに十分に統合されておらず、医療提供体制全体を最適化する上で大きな制約となっています。こうした点を見直し、入院から外来・在宅、さらには精神医療までを含めた包括的な視点で議論を進めることが、今後の重要なテーマとなっています。

-

2.新たな地域医療構想における基本的な方向性

医療と介護の複合ニーズを抱える85歳以上の高齢者増加や人口減少がさらに加速する2040年を見据えて、限りある医療資源を最適化・効率化しながら「治す医療」(急性期など高度な医療)を担う医療機関と、「治し支える医療」(回復期や在宅医療など)を担う医療機関の役割分担を明確にする必要があります。

そこで、新たな地域医療構想では以下の①~④を中心課題に据えて、協議を進めています。① 高齢者救急への対応強化

② 在宅需要への対応

③ 医療の質・医療従事者の確保

④ 地域における必要な医療提供の維持

-

3.主な変更点

新たな地域医療構想における主な変更点は以下のとおりです。

-

4.医療機関機能報告について

医療機関の連携・再編・集約化を推進するため、「二次医療圏等を基礎とした地域ごとに求められる医療圏医療提供機能」および「より広域な観点から医療提供体制維持のために必要な機能」として(1)~(5)が設定されます。

各機能を持つ病院として報告するためには、診療実績(手術件数等)や施設整備状況(築年数等)の基準が設けられる可能性もあります。

※特に①急性期拠点機能については、「医療の質の確保」「病院経営の維持」の観点から集約化の方針が示されています。

「協議データ(案)」として記載される項目が基準として採用されることも考えられるため、自院が目指す機能については、これらのデータの分析及び対応強化(実績の積み上げ)が求められます。

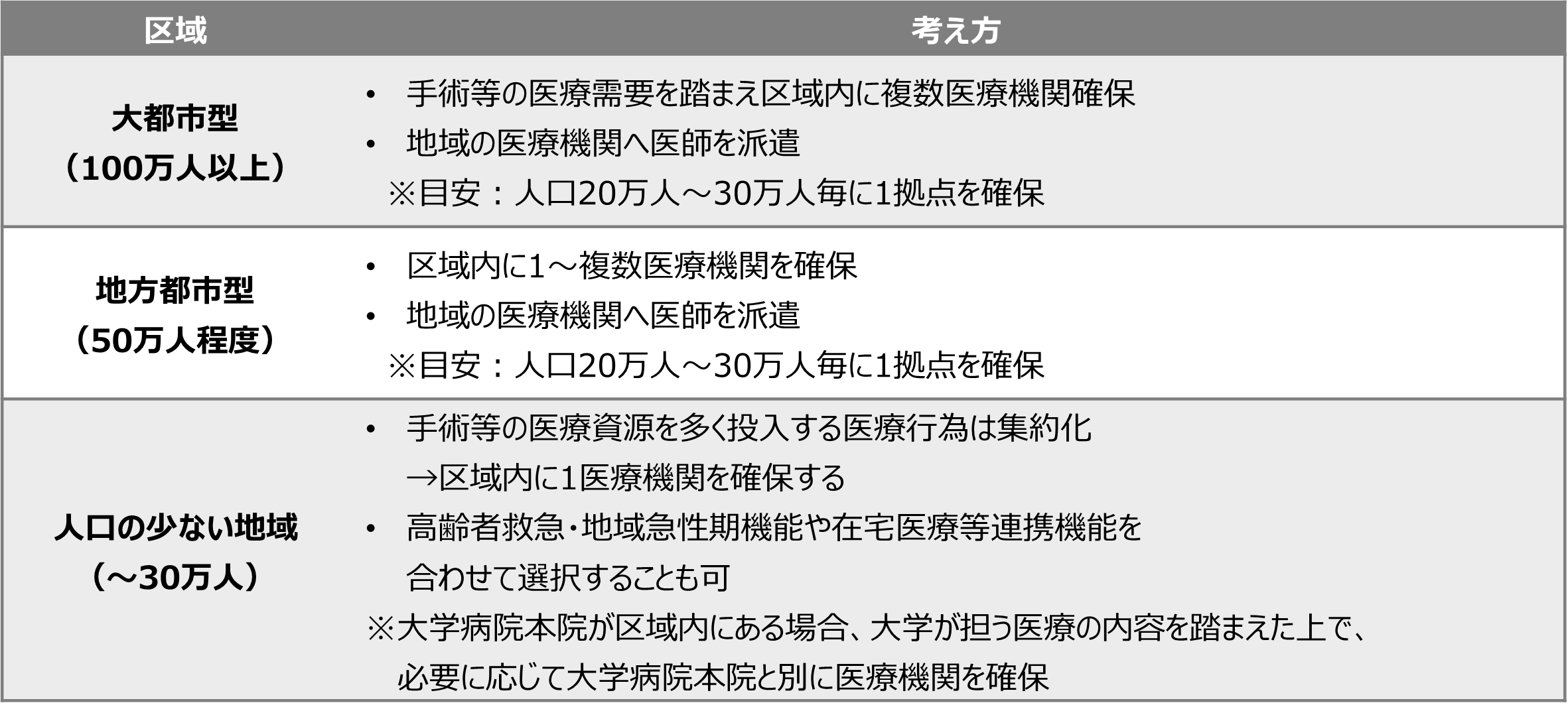

(1)急性期拠点機能

地域での持続可能な医療従事者の働き方や医療の質の確保に資するよう、手術や救急医療等の医療資源を多く要する症例を集約化した医療提供を行う。 【求められる機能】

【求められる機能】

✓ 救急医療の提供

✓ 手術等の医療資源を多く要する診療の、幅広い総合的な提供【協議データ(案)】

・救急車受入

・各診療領域の全身麻酔手術件数

・医療機関の医師等の医療従事者数

・急性期を担う病床数・稼働率

・医療機関の築年数、設備(例:手術室、ICU)

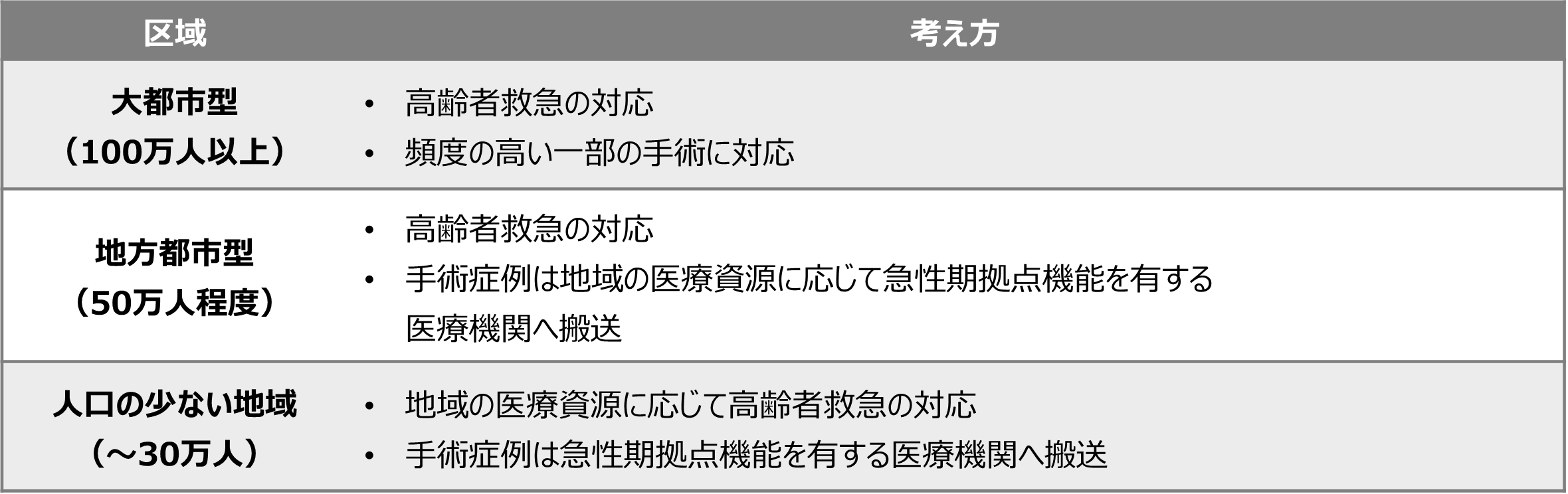

(2)高齢者救急・地域急性期機能

高齢者をはじめとした救急搬送を受け入れるとともに、必要に応じて専門病院や施設等と協力・連携しながら、入院早期からのリハビリ・退院調整等を行い、早期の退院につなげ、退院後のリハビリ等の提供を確保する。

【求められる機能】

✓ 高齢者に多い疾患の受入

✓ 入院早期からのリハビリテーションの提供

✓ 時間外緊急手術等を要さないような救急への対応

✓ 高齢者施設等との平時からの協力体制

【協議データ(案)】

・救急車受け入れ台数(人口の多い地域のみ)

・医療機関の医師等の医療従事者数

・包括期の病床数

・地域包括ケア病棟入院料や地域包括医療病棟の届出状況

・医療機関の築年数

・高齢者施設等との連携状況

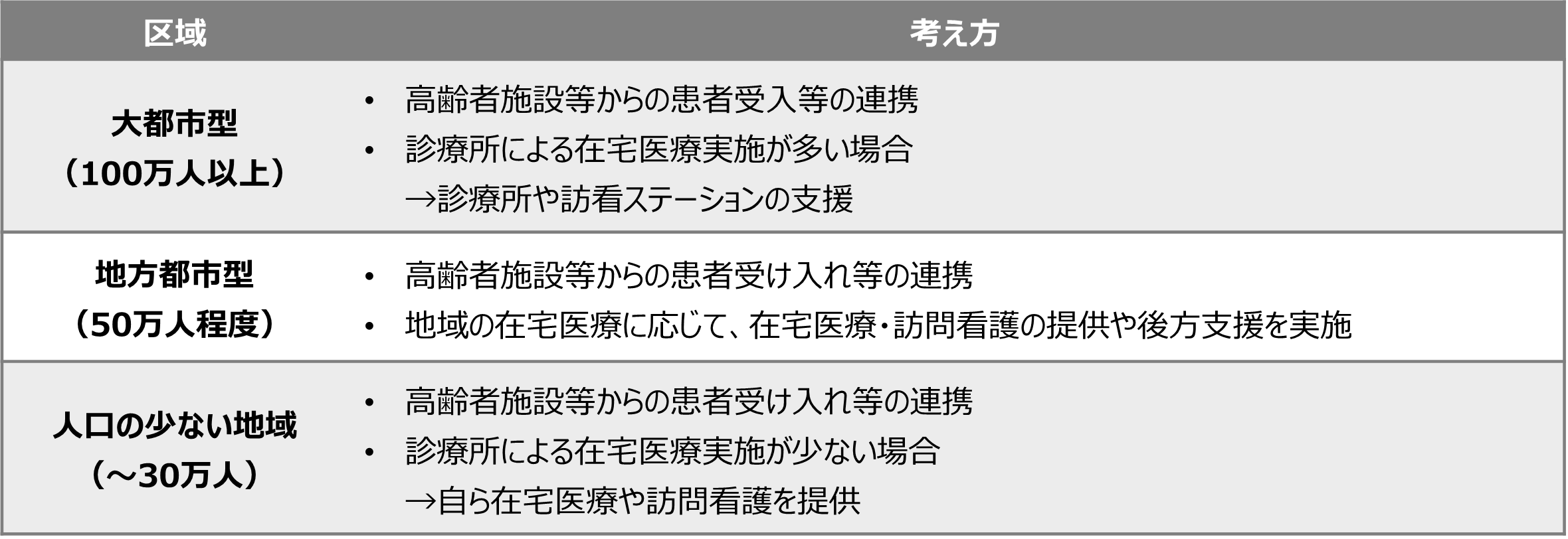

(3)在宅医療等連携機能

地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設、訪問看護、訪問介護等と連携した24時間の対応や入院対応を行う。

【求められる機能】

✓ 在宅医療の提供の少ない地域において、在宅医療の提供

✓ 訪問看護STを有する等による訪問看護の提供

✓ 地域の訪問看護ステーション等の支援

✓ 緊急時の患者の受入れ体制の確保等、平時からの協力体制

【協議データ(案)】

・在宅療養支援診療所・病院の届出状況

・地域における訪問診療や訪問看護の提供状況

・医療機関の築年数

・高齢者施設等との連携状況

(4)専門等機能

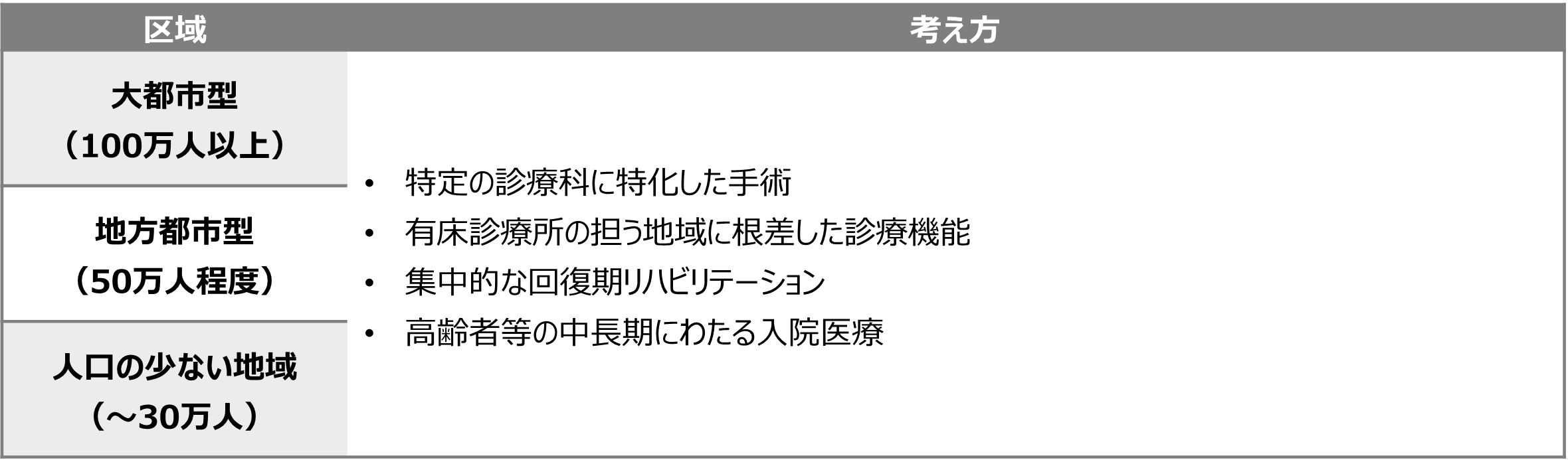

(1)~(3)の機能にあてはまらない、集中的なリハビリテーション、高齢者等の中長期にわたる入院医療機能、有床診療所の担う地域に根ざした診療機能、一部の診療科に特化し地域ニーズに応じた診療を行う。

(5)医育および広域診療機能

大学病院本院が担う、広域な観点で担う常勤医師や代診医の派遣、医師の卒前・卒後教育をはじめとした医療従事者の育成、広域な観点が求められる診療を総合的に担い、また、これらの機能が地域全体で確保されるよう都道府県と必要な連携を行う。

5.今後のスケジュール

今後のスケジュールは以下のとおりです。

- 2025年度:国のガイドライン策定予定

- 2026年度:各都道府県で地域の医療体制の全体の方向性および必要病床数の検討

- 2027年度以降:医療機関機能に着目した機能分化・連携の協議等を実施

出所:厚生労働省「新たな地域医療構想等に関する検討会(2024年12月18日)」のとりまとめより当社作成

新たに検討されている地域医療構想は、従来の「病床中心」の発想から、「医療提供体制全体」の機能を視野に入れているなど規模・影響力は増大しており、病院経営者として注視すべき議論内容となっています。

病院経営者としては、検討会での議論の行方を注視するだけでなく、自院の診療実績や医療資源を丁寧に分析し、地域における立ち位置を明確にすることが求められます。その上で、地域医療構想の方向性に沿って自院の機能を選択し、強みを集中させていくことが、これからの持続可能な経営戦略に直結していきます。

◆ 経営層が今から取り組むべきアクション

1.自院の診療実績と医療資源の「見える化」

診療科別・病棟別のデータや地域連携の実態を整理することが第一歩となります。

2.地域における役割の再確認

近隣病院との関係性を踏まえ、自院の強みや担うべき役割を改めて明確化することが求められます。

3.将来のシナリオ検討

新たな地域医療構想の方向性を見極め、病床機能の転換や外来・在宅へのシフトなど、複数のシナリオを検討しておくことでより柔軟に対応可能となります。

新たな地域医療構想に関する議論は病院の将来ビジョンを描く絶好の機会でもあります。単なる政策対応に留まらず、早い段階から準備を進めることで、自院の強みをより発揮できる体制づくりにつなげていくことができるでしょう。

当事業部では医療政策に関する情報収集だけでなく、データ分析から方針検討に係るご提案、実行支援まで幅広く対応しております。

気になる方は、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

※上記は、筆者の個人的な見解であり、会社を代表する意見ではないことを申し添えます。

新着記事New

- 2025.12.22昨今の人材不足に対する医療機関における対応事例のご紹介

- 2025.10.10物価・人件費高騰と診療報酬改定-病院経営へのインパクト

- 2025.09.05新たな地域医療構想とは? ~病院経営者が押さえておくべき動向と今後の対応ポイント(2025年8月27日時点)~