【病院経営者向け】なぜ今、「広報戦略」が病院経営に直結するのか?

昨今の診療報酬改定や人件費・物価等コスト面の高騰を受け、医療機関の経営はますます厳しくなっています。

このような中、経営改善を目指すには、当然「収益向上」と「費用適正化」の2方向で方策検討する必要があります。

しかし、医療分野においては、収益向上のための『単価設定』が診療報酬制度によって大きく制約されるため、より多くの方に予防医療や治療を受けていただくことで、患者数や受診者数そのものを増やすことが重要な収益改善策となります。

その実現に向けて、重要な鍵を握るのが『病院広報』です。

一般的な医療機関の広報ツールには、次のようなものがあります。

病院ホームページ、広報誌、SNS(LINE、Facebook、Instagram、Youtube 他)、

院内掲示のポスター、診療機能等の紹介用リーフレット、デジタルサイネージ、

市民講座・勉強会などの広義の広報、有料広告 etc.

今この記事を読んで頂いている病院様におかれても、上記のようなツールを活用し、広報活動に取り組まれていらっしゃるかと思います。

そのうえで、「広報がうまくいっていない」「SNSもやっているけれど、効果が見えない」と悩まれている方も多いのではないでしょうか。

そのような方に向け、当記事ではうまくいっていない陥りがちな状況パターンと、広報における基本的な考え方・コツについて、お伝えさせていただきます。

病院広報がうまくいっていない、よくあるパターン

多くの病院ではこんな課題があります

・広報活動が「片手間」になっている(総務が兼任で更新止まり)

・伝える相手・内容・タイミングがバラバラ

・ホームページが古く、スマホ非対応

・SNSを始めたけど、何を発信すればいいかわからない

・求人応募が来ない、人が集まらない

・「投稿すること」に執心し、見られているかの確認がおろそか

こういった状態では、せっかくの強みも外部に伝わりません。

戦略的に広報活動を行うためにも、まずは次の順に考えてみましょう。

~病院広報における基本の考え方~

▼視点1:情報発信を行う前に、自院の強み・特性・地域での立ち位置を今一度確認する(ブランディング)

これを行うことで、情報発信の基軸が決まります。自院について知ってもらうにあたって、もし発信する内容が都度異なれば、結局イメージが固まらず、受け取り手の中で「●●病院はどういう病院だ」と知ってもらい身近に感じてもらうことはできません。

方向性やイメージが決まれば、PR資料を作成するケースひとつとっても、

・高度急性期なら、専門性を示せる寒色系を

・地域に根差した病院なら、温かいイメージを想起させるオレンジ等暖色系を

というように、ブランドを形作るイメージカラーなども決まり、より統一感を持った広報活動が可能になります。

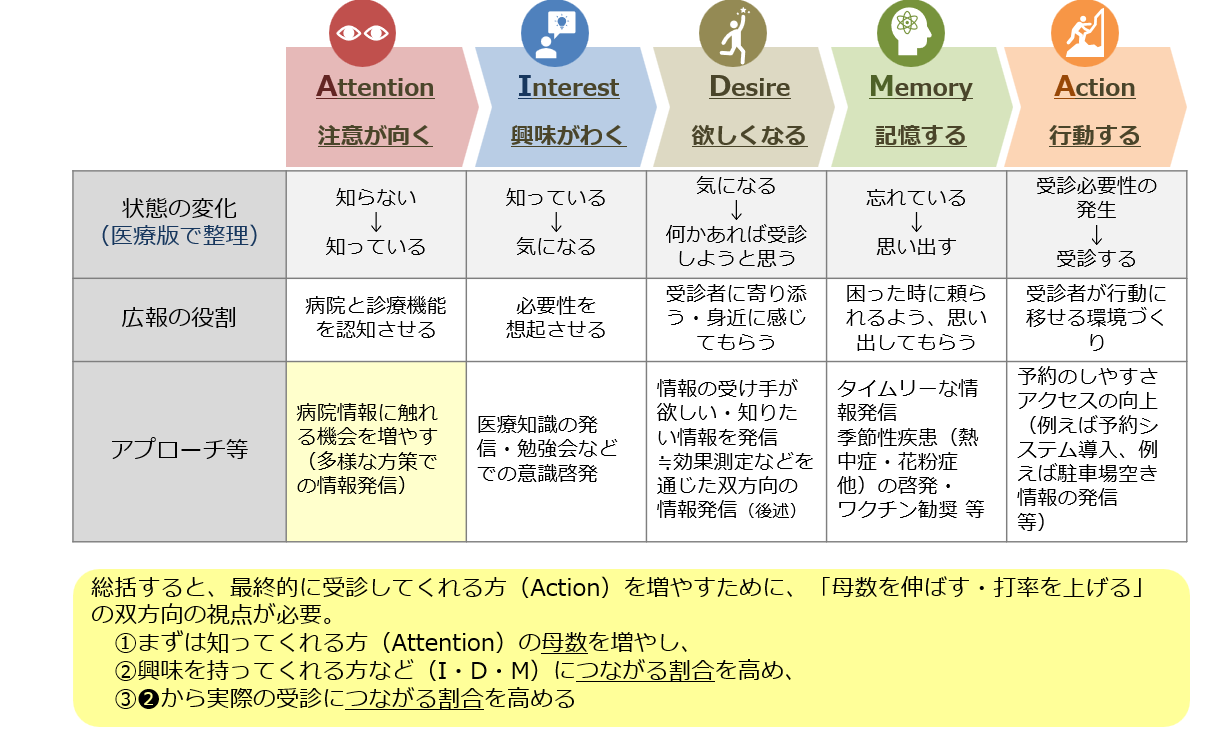

▼視点2:情報を受け取る側の動きを知る(AIDMA)

当然のことながら、広報は『情報を発信する側』と『情報を受け取る側』 の2者で成り立ちます。

そのうえで多くの方に見ていただき、最終ゴールである『受診いただく』ためには、改めて『情報を受け取る側』の目線に立った情報発信が必要です。

そのためには、『情報を受け取る側』の動きを具体的に想起し、段階に分けて整理することが有効です。(これは、マーケティング用語で「AIDMA:アイドマ」と呼びます)

地域の方の目に触れる機会を増やすこと、その中から興味を持ってもらい受診に繋げていくこと、片方が欠けては、最終ゴールである受診者増にはつながりにくい構造となってしまいます。

積極的に広報をされていても、最終ゴールがぶれてしまい、情報発信をすること自体に執心してしまうような、云わば「手段が目的に置き換わってしまう」といった状況に陥るところもあるのではないでしょうか。

今一度、目的を確認しながら、地域の方に受診いただけるまでの流れを想起し、広報に活かしていただければと思います。

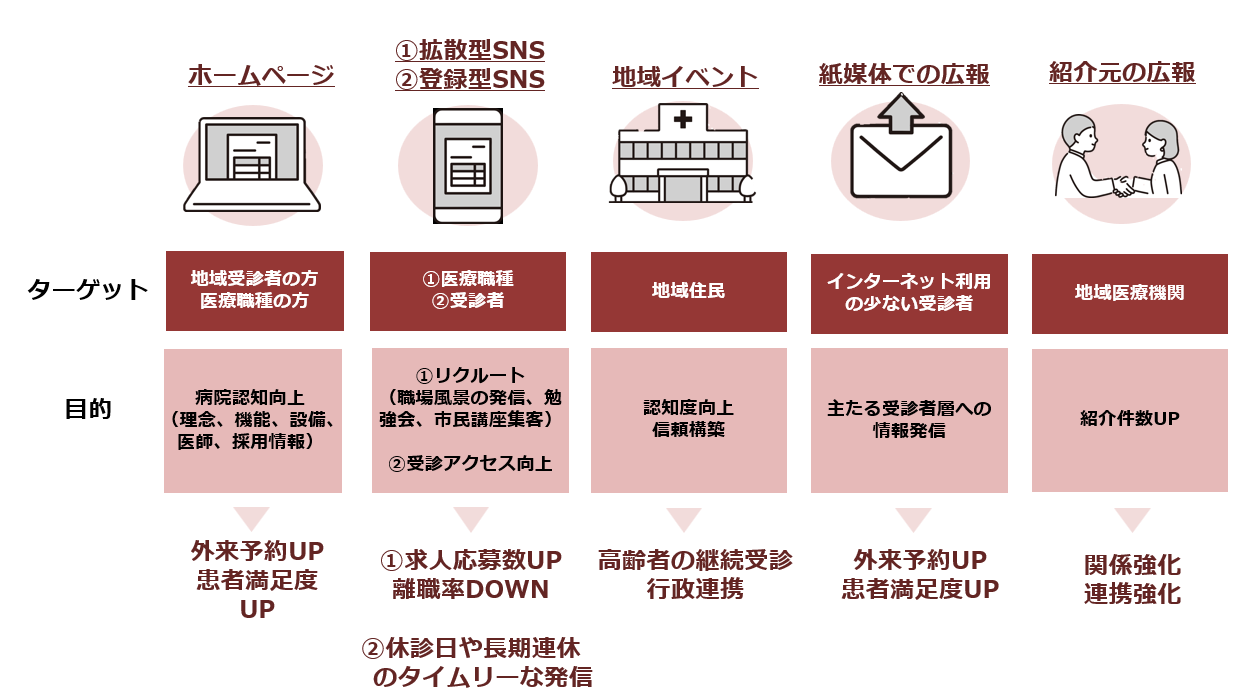

▼視点3:ツールの使い分け

例えば『在宅系の診療機能は、要介護・要支援の方など比較的ご高齢の方を中心に知っていただきたい』や、『周産期系の診療機能についての情報は女性に届けたい』というように、当然のことながら発信する内容ごとに受け取ってほしいターゲットは変わってくかと思います。

知ってほしい相手に効果的に情報を届けるためにも、内容に応じたツール選択は欠かせません。

広報手段ごとの具体例と効果

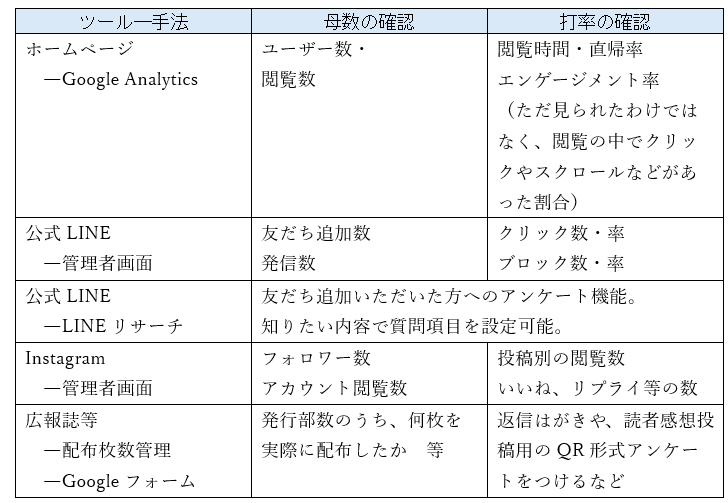

▼視点4:効果の測定

視点2で「多くの方に見てもらうこと(母数)」・「その中から興味をもってもらう・受診先に選んでもらう方を増やす(打率)」の双方が大事だとお伝えしましたが、実際にその実績がどの程度か測り、傾向を考察し、次の施策検討に活かすことは、広報活動においても重要です。

しかしながら、実情としては、そこまで手が回っていない病院様が多いような印象を持っています。以下のような手法も参考に頂き、今後の広報活動にご活用ください。

最後に:広報は「病院の未来をつくる投資」です

病院広報とは、単なる「広告」や「告知活動」ではありません。

それは、患者さんや地域、そして働くスタッフとの“信頼関係を築く”ための活動です。

未来の患者さんや職員に「この病院に来たい」「ここで働きたい」と思ってもらうには、

あなたの病院が持つ価値を、見えるかたちで伝えることが不可欠です。

そしてそれが、最終的には経営の安定と成長につながると筆者は考えます。

病院広報を考える上での基本フレームは上記の通りですが、

これら以外にも、口コミ対策や、医療広告ガイドラインへの対応など、

さらなる視点にも対応する必要があります。

当事業部では、病院広報にかかるご支援もいたしております。

気になる方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

新着記事New

- 2025.12.22昨今の人材不足に対する医療機関における対応事例のご紹介

- 2025.10.10物価・人件費高騰と診療報酬改定-病院経営へのインパクト

- 2025.09.05新たな地域医療構想とは? ~病院経営者が押さえておくべき動向と今後の対応ポイント(2025年8月27日時点)~